庄志霞女士是问止中医的战略顾问,她是《袁隆平传》一书的作者。在袁老去世之后,庄女士接受《印尼新报》约稿,撰写了对袁老的回忆。今转载至精一书院。

庄志霞:我眼中的袁隆平先生

2021年5月22日,这是一个令我终生难忘的日子。

上午,我像往常一样回复着手机中朋友的信息,突然手机置顶处跳出一行字:“袁隆平院士与世长辞……”我不由气愤地回了一句:“这不可能!”

一会儿,此讯息竟如风起云飞,须臾在微信群传开。继之,我看到《时代周报》告知“袁隆平去世是假消息”:从袁先生的秘书处获悉,袁先生目前在医院,身体状况不太好……而CGTN就发布袁隆平去世消息道歉等,便欣慰地在微信上四处辟谣。心里一直念叨着:袁先生没事儿的,只是住院治疗,一定会化险为夷的!

直到下午,新华社和《湖南日报》等传媒先后发了信息,我才眼睛发直,呆呆地低下了头,尤其是从袁先生家人那里证实后,止不住的热泪终于夺眶而出……

怎么会呢?

袁隆平先生、笔者

(海南三亚袁老家中,2020年1月15日)

一、岂知一别成永诀

就在去年,2020年春节前夕,我去三亚袁先生的杂交水稻研究基地,看到袁先生不是还好好的吗?

记得那是2020年1月15日上午,南国冬日的阳光洒满基地那座办公大楼。在二楼一个挤满了人的房间,穿着整洁、端坐如仪的袁先生正接受各路记者的采访……与袁先生阔别近二十年了,一眼看到他,感觉他更显清癯了,但精气神还是挺好的。他思路清晰,就记者们提出的杂交水稻高产、杂交水稻覆盖全世界、以及在盐碱地种海水稻和如何推广等问题,神态从容地分别作答。年轻的朋友们不失时机地送上亲手制作的小物品,表达爱心,有的则捧着书本,恳请签名。袁先生都一一微笑应承。

我本来也私下准备好了几个问题,为着一家出版社想把我2008年在上海远东出版社出版的《袁隆平传》重版翻译,在国外发行。我建议他们能假以时日,让我把这十多年来袁先生持续发展的业绩补上再出版,这样会更完整。出版社接受了我的建议,我便有了此行。我深知袁先生之繁忙,此刻看到他被这么多人团团围住,真是心疼,话到嘴边都咽下了。直到记者访谈结束,我才慢慢尾随着袁先生和他的秘书辛业芸等一行人,走至不远处先生的住地。

许是接受了一上午的记者采访,袁先生太累了,他没有了我记忆中烙下的谈笑风生的模样。更使我担忧的是,在楼梯口,助手们推过来轮椅,轻轻地扶他坐了上去。

进了袁先生的家,我一眼看到了客厅里正坐着他的夫人、快二十年没见的邓则老师,不由感到分外亲切。慈祥和蔼的邓老师竟也一眼认出了我。年逾八旬的邓老师步履虽然有些蹒跚,但仍精神矍铄。

我环顾四周,袁先生在基地简朴的住房陈设,实在令我难以置信。不大的客厅,零落地放置着东西。热情的袁先生家人给我端来茶水,让我坐在长沙发一侧的袁先生身旁。又在我向袁先生说明来意时,用手机照下了我们的合影……可惜好景不长,一会儿,门口就有一拨拨访客络绎不绝地来了。

我歉然地赶紧起身让座。宅心仁厚的邓老师在一旁见状,马上邀我来到里屋。屋里除了一张双人床、柜子和桌椅外,就没有多大活动空间了。我悄声问邓老师:你们这住得也太简陋了,为何不搬个地方呢?邓老师笑答道:袁先生觉得住这里很方便,离他的水稻田也近,他每天要去的。

她边向原在里屋的家人介绍我,边请我在床边的椅子坐下,柔声和我攀谈起来……

快到中午吃饭时间了,我欲告辞。邓老师却热情地挽留我,和他们共进午餐,还让家人拿出了一本2020新年挂历送给我。封面上印有袁先生在北京人民大会堂接受国家主席习近平授予他“共和国勋章”的珍贵合影。我一叠连声地谢着接过了,也接受了这份沉甸甸的心意……

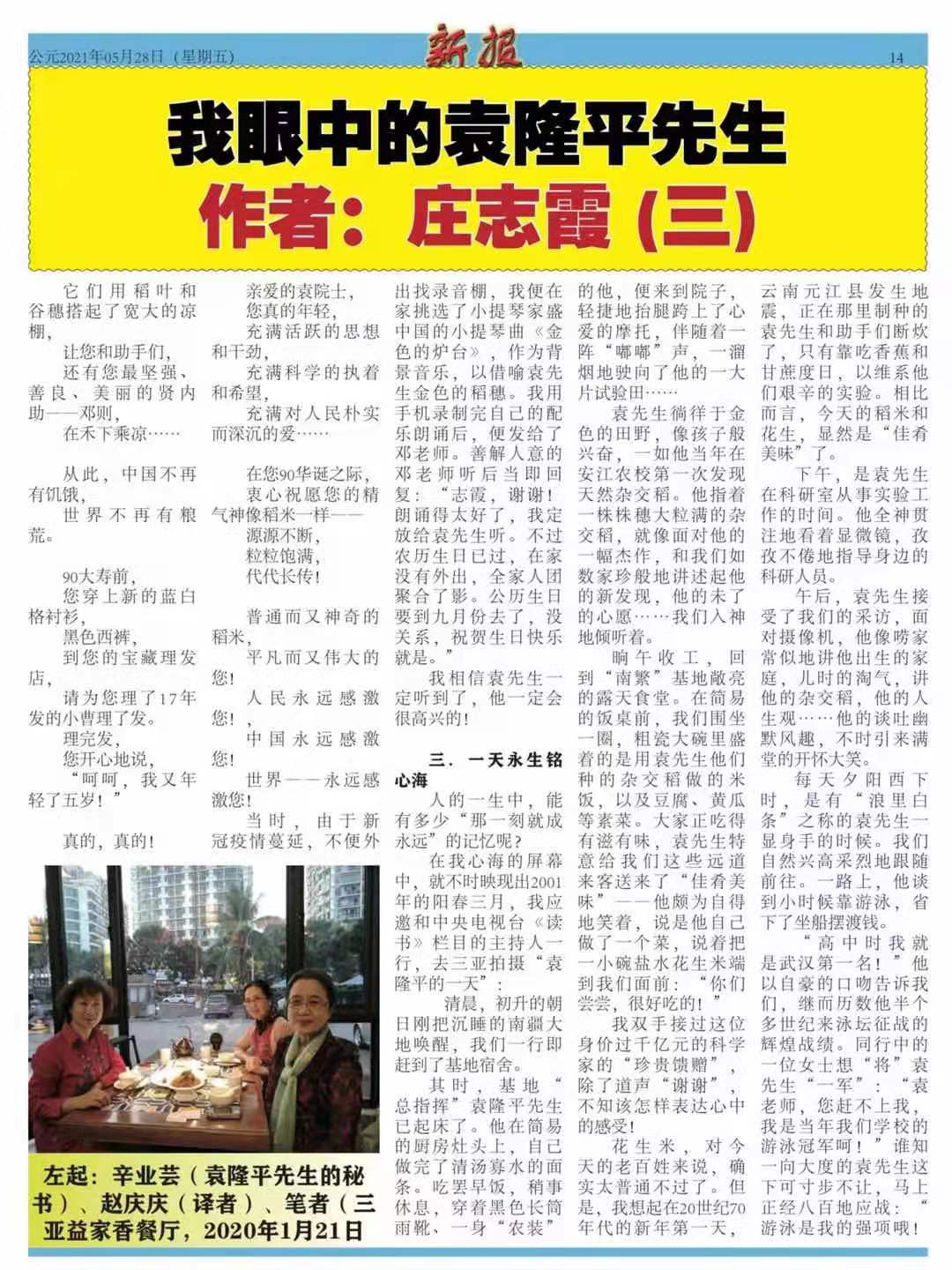

中午,袁先生在他经常去的街边的一家名益家香饭店宴请我们这些客人,邓老师热情地招呼我坐在她身旁。环顾满座宾朋,凝视着袁先生忙碌了一上午的疲倦神态,我先前准备好的想询问袁先生继续造福世界人民的具体打算,以及从北京回来当天便钻进了稻田等细节,我都问不出口了……

如今,回想起这一切,真是倍感温馨又追悔莫及。此生想再采访袁先生已不可能了!人啊,多少幸遇一旦失去,才觉得有多么难能可贵!

袁隆平先生的夫人邓则老师与笔者

(海南三亚袁老家中,2020年1月15日)

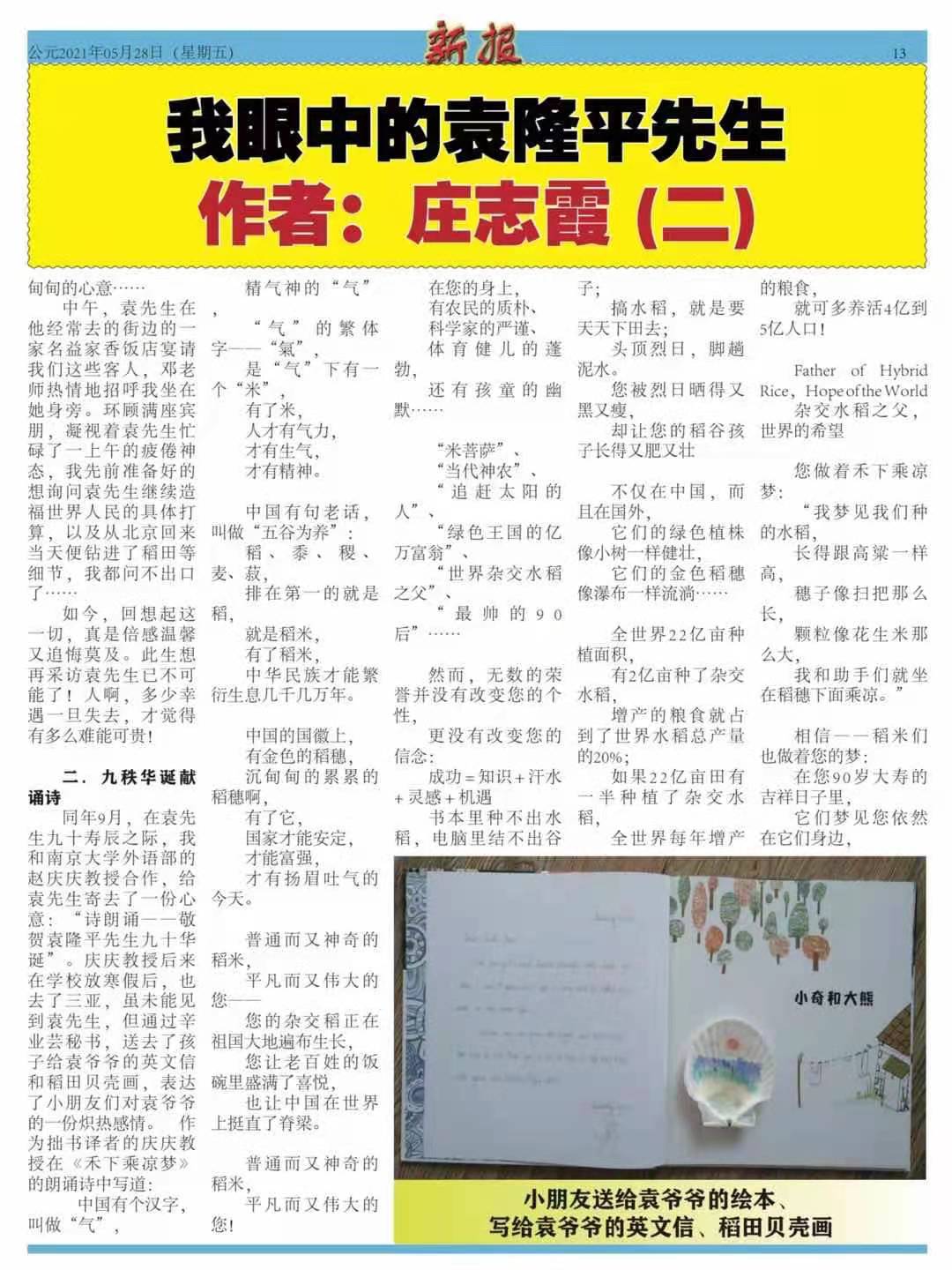

二、九秩华诞献诵诗

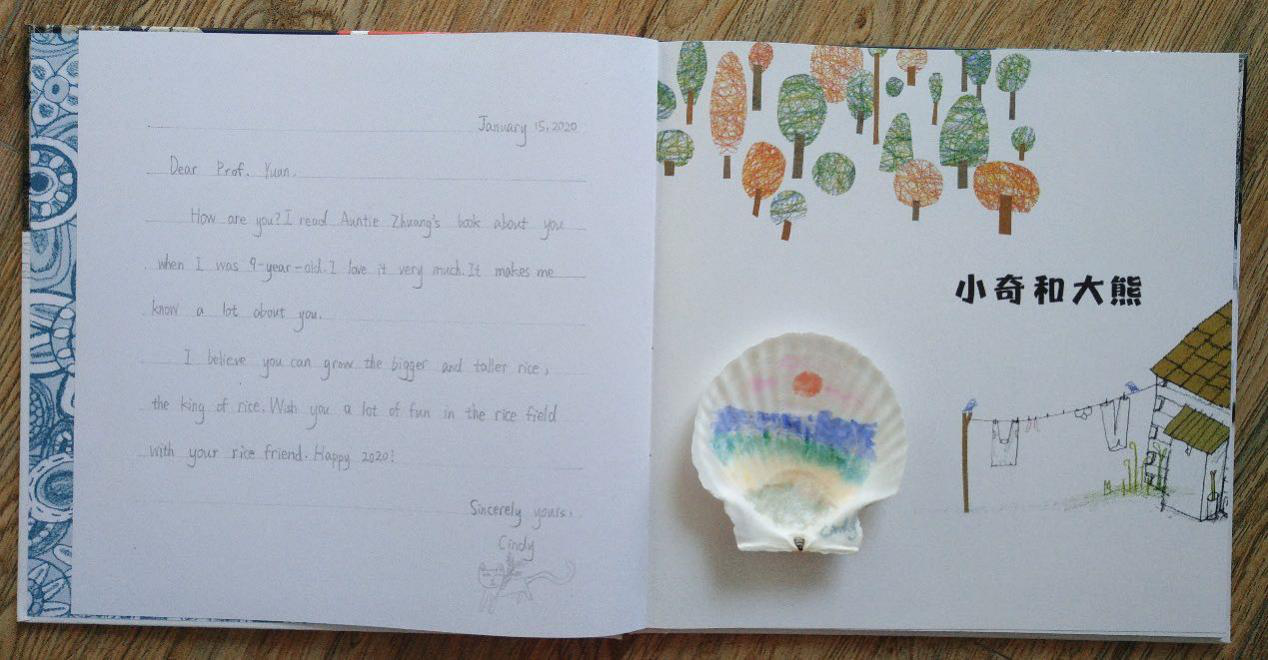

同年9月,在袁先生九十寿辰之际,我和南京大学外语部的赵庆庆教授合作,给袁先生寄去了一份心意:“诗朗诵——敬贺袁隆平先生九十华诞”。庆庆教授后来在学校放寒假后,也去了三亚,虽未能见到袁先生,但通过辛业芸秘书,送去了孩子给袁爷爷的英文信和稻田贝壳画,表达了小朋友们对袁爷爷的一份炽热感情。 作为拙书译者的庆庆教授在《禾下乘凉梦》的朗诵诗中写道:

中国有个汉字,叫做“气”,

精气神的“气”,

“气”的繁体字——“氣”,

是“气”下有一个“米”,

有了米,

人才有气力,

才有生气,

才有精神。

中国有句老话,叫做“五谷为养”:

稻、黍、稷、麦、菽,

排在第一的就是稻,

就是稻米,

有了稻米,

中华民族才能繁衍生息几千几万年。

中国的国徽上,

有金色的稻穗,

沉甸甸的累累的稻穗啊,

有了它,

国家才能安定,

才能富强,

才有扬眉吐气的今天。

普通而又神奇的稻米,

平凡而又伟大的您——

您的杂交稻正在祖国大地遍布生长,

您让老百姓的饭碗里盛满了喜悦,

也让中国在世界上挺直了脊梁。

普通而又神奇的稻米,

平凡而又伟大的您!

在您的身上,

有农民的质朴、

科学家的严谨、

体育健儿的蓬勃,

还有孩童的幽默……

“米菩萨”、

“当代神农”、

“追赶太阳的人”、

“绿色王国的亿万富翁”、

“世界杂交水稻之父”、

“最帅的90后”……

然而,无数的荣誉并没有改变您的个性,

更没有改变您的信念:

成功 = 知识 + 汗水 + 灵感 + 机遇

书本里种不出水稻,电脑里结不出谷子;

搞水稻,就是要天天下田去;

头顶烈日,脚趟泥水。

您被烈日晒得又黑又瘦,

却让您的稻谷孩子长得又肥又壮

不仅在中国,而且在国外,

它们的绿色植株像小树一样健壮,

它们的金色稻穗像瀑布一样流淌……

全世界22亿亩种植面积,

有2亿亩种了杂交水稻,

增产的粮食就占到了世界水稻总产量的20%;

如果22亿亩田有一半种植了杂交水稻,

全世界每年增产的粮食,

就可多养活4亿到5亿人口!

Father of Hybrid Rice,Hope of the World

杂交水稻之父,世界的希望

您做着禾下乘凉梦:

“我梦见我们种的水稻,

长得跟高粱一样高,

穗子像扫把那么长,

颗粒像花生米那么大,

我和助手们就坐在稻穗下面乘凉。”

相信——稻米们也做着您的梦:

在您90岁大寿的吉祥日子里,

它们梦见您依然在它们身边,

它们用稻叶和谷穗搭起了宽大的凉棚,

让您和助手们,

还有您最坚强、善良、美丽的贤内助——邓则,

在禾下乘凉……

从此,中国不再有饥饿,

世界不再有粮荒。

90大寿前,

您穿上新的蓝白格衬衫,

黑色西裤,

到您的宝藏理发店,

请为您理了17年发的小曹理了发。

理完发,

您开心地说,

“呵呵,我又年轻了五岁!”

真的,真的!

亲爱的袁院士,

您真的年轻,

充满活跃的思想和干劲,

充满科学的执着和希望,

充满对人民朴实而深沉的爱……

在您90华诞之际,

衷心祝愿您的精气神像稻米一样——

源源不断,

粒粒饱满,

代代长传!

普通而又神奇的稻米,

平凡而又伟大的您!

人民永远感激您!,

中国永远感激您!

世界——永远感激您!

小朋友送给袁爷爷的绘本、写给袁爷爷的英文信、稻田贝壳画

当时,由于新冠疫情蔓延,不便外出找录音棚,我便在家挑选了小提琴家盛中国的小提琴曲《金色的炉台》,作为背景音乐,以借喻袁先生金色的稻穗。我用手机录制完自己的配乐朗诵后,便发给了邓老师。善解人意的邓老师听后当即回复:“志霞,谢谢!朗诵得太好了,我定放给袁先生听。不过农历生日已过,在家没有外出,全家人团聚合了影。公历生日要到九月份去了,没关系,祝贺生日快乐就是。”

我相信袁先生一定听到了,他一定会很高兴的!

左起:辛业芸(袁隆平先生的秘书)、赵庆庆(译者)、笔者在三亚益家香餐厅,2020年1月21日

三、一天永生铭心海

人的一生中,能有多少“那一刻就成永远”的记忆呢?

在我心海的屏幕中,就不时映现出2001年的阳春三月,我应邀和中央电视台《读书》栏目的主持人一行,去三亚拍摄“袁隆平的一天”:

清晨,初升的朝日刚把沉睡的南疆大地唤醒,我们一行即赶到了基地宿舍。

其时,基地“总指挥”袁隆平先生已起床了。他在简易的厨房灶头上,自己做完了清汤寡水的面条。吃罢早饭,稍事休息,穿着黑色长筒雨靴、一身“农装”的他,便来到院子,轻捷地抬腿跨上了心爱的摩托,伴随着一阵“嘟嘟”声,一溜烟地驶向了他的一大片试验田……

袁先生徜徉于金色的田野,像孩子般兴奋,一如他当年在安江农校第一次发现天然杂交稻。他指着一株株穗大粒满的杂交稻,就像面对他的一幅杰作,和我们如数家珍般地讲述起他的新发现,他的未了的心愿……我们入神地倾听着。

晌午收工,回到“南繁”基地敞亮的露天食堂。在简易的饭桌前,我们围坐一圈,粗瓷大碗里盛着的是用袁先生他们种的杂交稻做的米饭,以及豆腐、黄瓜等素菜。大家正吃得有滋有味,袁先生特意给我们这些远道来客送来了“佳肴美味”――他颇为自得地笑着,说是他自己做了一个菜,说着把一小碗盐水花生米端到我们面前:“你们尝尝,很好吃的!”

我双手接过这位身价过千亿元的科学家的“珍贵馈赠”,除了道声“谢谢”,不知该怎样表达心中的感受!

花生米,对今天的老百姓来说,确实太普通不过了。但是,我想起在20世纪70年代的新年第一天,云南元江县发生地震,正在那里制种的袁先生和助手们断炊了,只有靠吃香蕉和甘蔗度日,以维系他们艰辛的实验。相比而言,今天的稻米和花生,显然是“佳肴美味”了。

下午,是袁先生在科研室从事实验工作的时间。他全神贯注地看着显微镜,孜孜不倦地指导身边的科研人员。

午后,袁先生接受了我们的采访,面对摄像机,他像唠家常似地讲他出生的家庭,儿时的淘气,讲他的杂交稻,他的人生观……他的谈吐幽默风趣,不时引来满堂的开怀大笑。

每天夕阳西下时,是有“浪里白条”之称的袁先生一显身手的时候。我们自然兴高采烈地跟随前往。一路上,他谈到小时候靠游泳,省下了坐船摆渡钱。

“高中时我就是武汉第一名!”他以自豪的口吻告诉我们,继而历数他半个多世纪来泳坛征战的辉煌战绩。同行中的一位女士想“将”袁先生“一军”:“袁老师,您赶不上我,我是当年我们学校的游泳冠军呵!”谁知一向大度的袁先生这下可寸步不让,马上正经八百地应战:“游泳是我的强项哦!年轻人赛不赢我的!”

我虽然下过两回室内游泳池,在大学时,还跃跃欲试地去过两趟学校冬泳队。但是一下泳池因不得要领,老是呛水,也就放弃了游泳。想到眼下要到大海去游,不禁有些发怵。

到了海边,望着灰蒙蒙天幕下波浪翻卷、一望无际的大海,我底气不足地悄声对袁先生说:“我不会游……”话音未落,袁先生当下就给我鼓劲儿:“别怕,我包你五分钟学会!”

他二话不说,陪我在不远处的小卖部买了泳衣,然后自己率先扑进了汹涌的海涛中给我做示范,游出了几十米开外,转过身,见我还在海滩边观望犹疑,便向我挥手招呼道:“快下来,游过来啊!”一边又向我这边游来。

凝望着这位年逾七旬的科学家在海浪中无畏的形象,我为自己的胆怯羞愧。还怕什么呢?我想,今天,豁出去了!

“好!”我朗声应着下了海,深吸一口气,一个猛子扎进海里,也不管呛了多少水,一口气游出了几米远去,抬头看时竟已快游到袁先生身边了。

袁先生高兴地对大家说,“你们看,她五分钟不到就学会了!”

在呼啸的涛声中,他一边踩水,一边不厌其烦地重复着仰头吸气、低头吐气、双臂配合划水的动作,大声告诉我要注意的技术要领,然后让我试着“再来一次!再来一次!”

我发现,袁先生从容稳健地畅游于海浪中,那漂亮的划水、击水动作以及箭一样的游速确实不让青年。

不一会儿,在海滩上漫步的人群中,有人认出了在海里游泳的袁先生,于是越聚越多的人们,不约而同地都激动地向他欢呼起来!

目睹着人们向这位毕生倾力于“绿色革命”、历尽千辛万苦,为千万人解除饥饿的伟大科学家表达如此热烈的敬意,我一时心如潮涌:这是多么质朴而又高贵、平凡而又神圣的“追星”场面啊!

多少年来,袁先生在海南岛三亚大海中劈波斩浪的身影,已鲜明地定格在我的记忆深处,幻化为他毕生与惊涛骇浪搏击的科研精神的一个缩影。

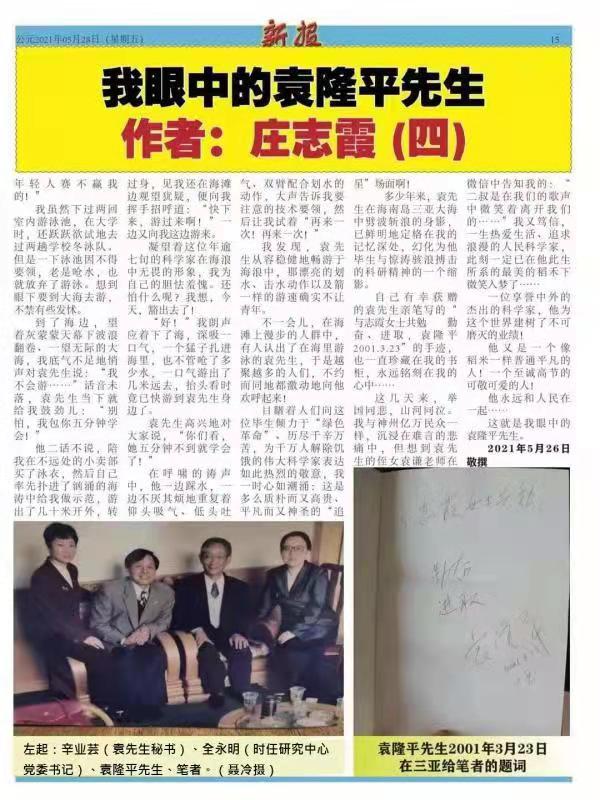

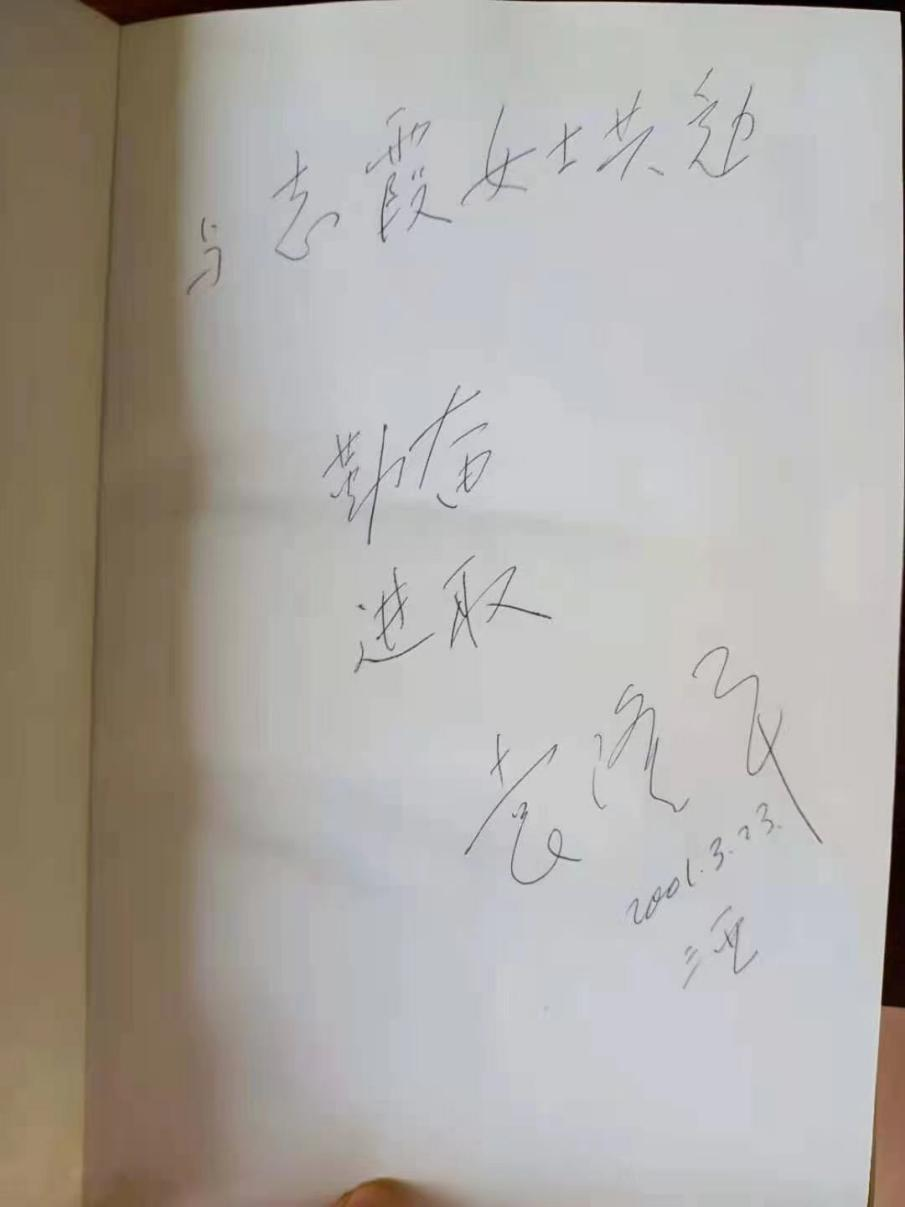

自己有幸获赠的袁先生亲笔写的“与志霞女士共勉 勤奋、进取,袁隆平2001.3.23”的手迹,也一直珍藏在我的书柜,永远铭刻在我的心中……

左起:辛业芸(袁隆平先生的秘书)、全永明(时任研究中心党委书记)、袁隆平先生、笔者(聂冷摄)

袁隆平先生2001年3月23日在三亚给笔者的题词

这几天来,举国同悲,山河同泣。我与神州亿万民众一样,沉浸在难言的悲痛中,但想到袁先生的侄女袁谦老师在微信中告知我的:“二叔是在我们的歌声中微笑着离开我们的……”我又笃信,一生热爱生活、追求浪漫的人民科学家,此刻一定已在他此生所系的最美的稻禾下微笑入梦了……

一位享誉中外的杰出的科学家,他为这个世界建树了不可磨灭的业绩!

他又是一个像稻米一样普通平凡的人!一个至诚高节的可敬可爱的人!

他永远和人民在一起……

这就是我眼中的袁隆平先生。

2021年5月26日敬撰

暂无回复