人体之气,由胃中水谷精微经五脏运化而生。

气行有道。人身有十二经脉,十五络脉,八条奇经,共三十五条气之通路。

这些通路,有些首尾相连,循环无端,有些纵横交错,沟通左右表里,统称之为经络。这三十五气循行全身,周流不息。循行路途上的空窍即为穴位。

穴位能反映出各个经络之气的虚实盛衰变化,用微针刺激穴位可以通经络,调血气。(背后的机理是人体气血本能地会往异物处聚集。从而拔刺、雪污、解结吗?)

气先灌注于体表的原穴,后渗灌入络脉。五脏经此来“禀三百六十五节之气味”。

肺的原穴是太渊(左右各一,共2个),心的原穴是大陵2,肝的原穴是太冲2,脾的原穴是太白2,肾的原穴是太溪2。膏的原穴是鸠尾,肓的原穴是气海,均在任脉上。五脏原穴共十个,加上膏肓的两个原穴,共十二个,这就是古代所称的十二原。

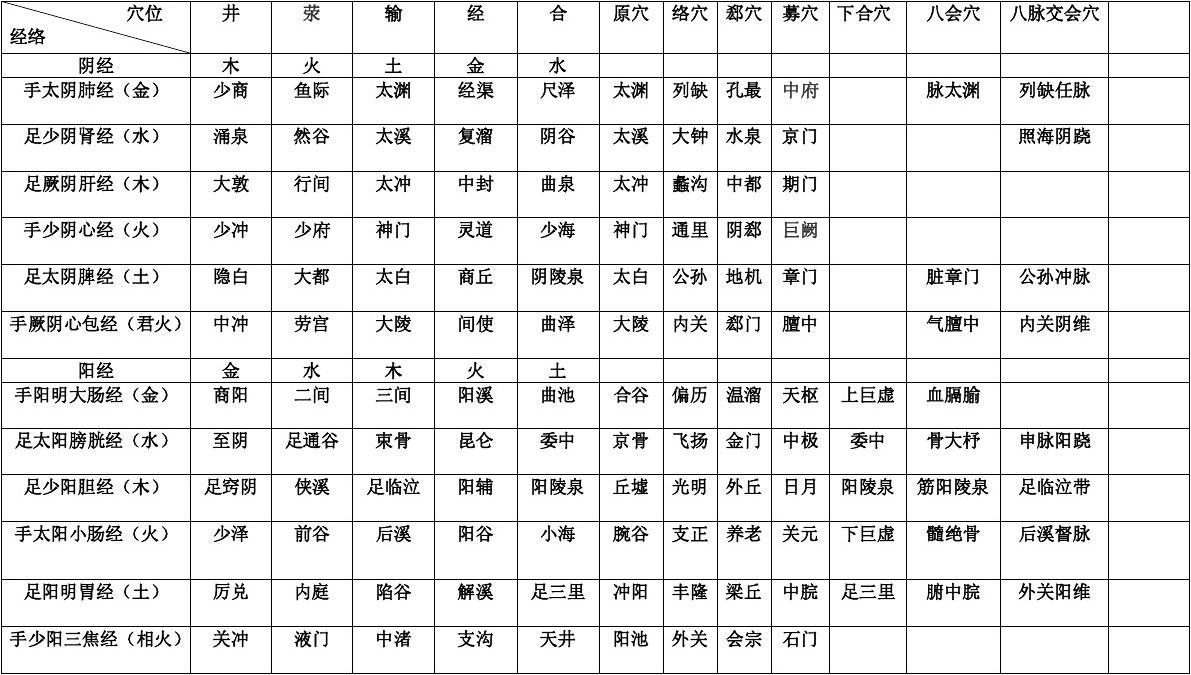

但今天所称的十二原穴与古时候不同,涵义更广,指的是五脏原穴,加上六腑的原穴(灵枢本输篇中有),以及心经的神门穴。这是因为五脏和六腑互为表里,五脏之气与六腑之气也表里相通,所以每个经脉均应有一个原穴。

在肘膝关节以远,根据脉气的大小不同,每条经脉都有井荣俞经合五个腧穴。这些腧穴是十二经脉之气出入流注之所。

五脏有疾病时,原穴和腧穴上就会有变化。因此,不论诊断和治疗都可经由原穴腧穴来施行。

人身穴位总数虽然繁多,但只要掌握了原穴和腧穴,就能纲举目张;否则就会散漫迷茫。

高明的医生,要通过观察病人的气色和眼神来了解精和神的状态,通过按切穴位和脉诊来洞察经络内气机变化和气血及外邪的盛衰概况,从而诊察出病源病性病位病机,掌握外邪出入人体的门户。然后再根据四时之气盛衰和子午流注的规律,选择相应的季节和时辰,运用迎随补泻等手法调整气机,从而能高效地治疗疾病。这就是针道。

针术的运用原则是:密意守气,空中之机。病深则刺深,病浅则刺浅。春夏刺宜浅,秋冬刺宜深。先扪再刺,必待气至。虚则补之,实则泻之,血郁则刺络放血,外邪盛者亦泻之(先将外邪实证转化为虚症)。针刺治热证时,手法要轻捷,气至就出针。针刺之寒证时,要深刺留针,静待气至。

疾虽久,犹可毕也。言不可治者,未得其术也。医者要有这份自信。然而据《说文解字》,病为疾之加。也就是说,疾是轻中度的病。当病情过重,气血严重不足时,微针就失去了起效的依托,不宜用针。强力为之,反致内竭。知止则不殆,

具体的选穴:腹胀取足三阳的原穴,完谷不化泄泻证用足三阴的原穴来治疗。脏有热证,取足三里。症状出现在上体而病根在脏者,取阴陵泉。症状在上体而病根在腑者,取阳陵泉。

疑问:气至即可出针??那现世为何要留针呢?我在临床中发现气至后,行针一段时间,穴位处酸麻胀的感觉又会消失。这是经络畅通的表现呢?还是别的原因?

暂无回复