题记:黄帝内针提供了一个简化版的针刺操作手册,但也仅仅是个简化版的操作手册而已。取穴不过肘膝,有作茧自缚的感觉。

易,无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。

中华文化一通百通。通,要以清澈之心感知天地万物。不通,知识越多越乱。

医乃仁术,如非必要,不用对抗的方式解决问题。中医偏王道,西医偏霸道,治国宜王霸之道杂之,治身亦如此。

经络是人体互联网。穴位是节点。节点有主次,节点会漂移。

“针”中之“十”的深意:东西南北定中央。针道的重中之重是寻找病症的核心节点。

诊治不知经络,开口动手便错。宁可失穴,不可失经。

针道的时空:经络穴位的空间分布,子午流注、灵龟八法里的时间顺序。

炎黄:炎,上为君火,下为相火;黄,中土之德。君火为心,为精神,为上焦。相火为小肠,为物质,为下焦。中土为脾胃,为中焦。炎黄子孙,三焦畅通,精神文明,物质文明。

足阳明胃经为唯一行于阴处的阳经,具备“中和”之性。

诊病:先知正,方知症。辨证的实质是辨不正。

治病:调和阴阳,以平为期,无问其名。(和平)

原则:同气相求,左右互治,上下互治,阴阳互治;定其气血,各守其乡;

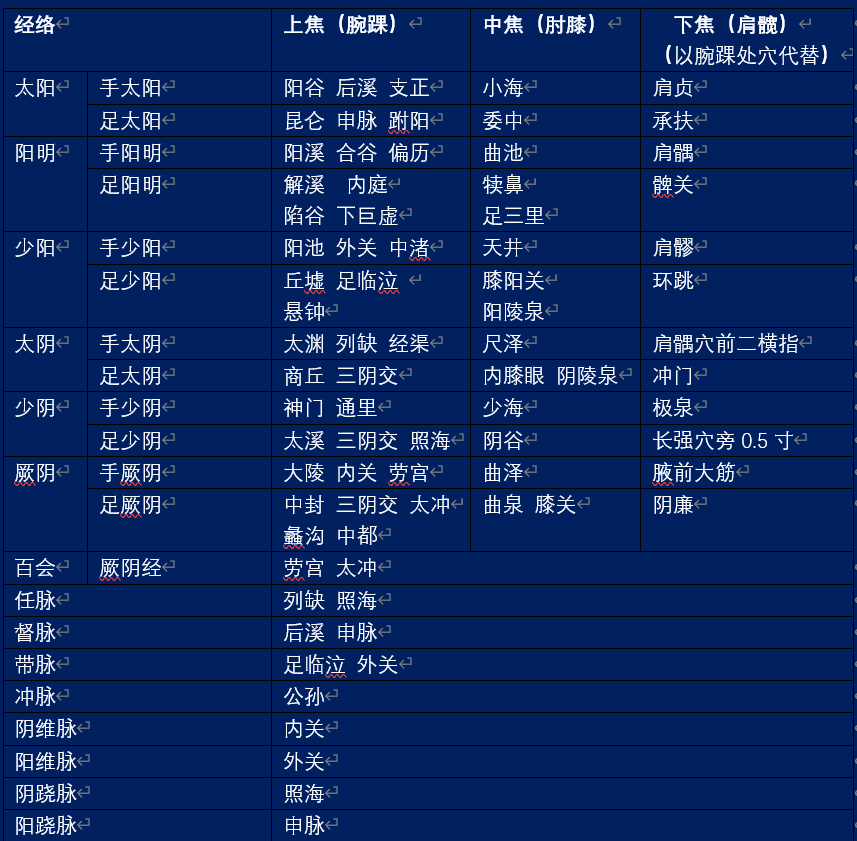

同气的两个含义:1、三焦内,上焦与腕踝同气,中焦与肘膝同气,下焦与肩髋同气;2、六经内,经名同,气则同。

同气举例:手阳明经和足阳明经同气,可互治。右阳溪穴痛,可刺左阳溪穴,也可刺左解溪穴。同理,曲池穴和犊鼻穴也可互治;肩髃穴和髀关穴互治。连点成线,连穴成经,阳溪穴和曲池穴连线的中点处疼痛,则刺犊鼻穴和解溪穴连线的中点。余部类推。

六经辨证:手足三阴经,手足三阳经。病在局部易辨经,病在全身则以《伤寒论》辨经。

三二一:1、上焦对腕踝,中焦对肘膝,下焦对肩髋;2、据病位选经络;3、找阿是穴。

技法:不行针,45分钟。取穴不过肘膝关节,更安全。下焦病变,取上焦的腕踝处穴位。

督脉病:男左女右取穴。

五总穴:头项(咽喉)寻列缺(后溪),面口合谷(内庭)收,心胸内关(三阴交)谋,肚腹三里(曲池)留,腰背委中(小海)求。这仅仅是多发病所常见经络的经验总结。具体治疗时,还是归零思维,从同气入手。

失眠:阳不入阴,当从阴引阳。两个方法:1、用任督二脉:男左女右,针列缺、后溪和百会穴;2、从厥阴、少阴、太阴各经选穴去引阳,三阴交必选。

咽喉为任脉,少阴,太阴之所过。咽喉疾病,三者均应考虑。面口合谷收。合谷穴可选。

头顶为厥阴经所过,百会穴附近的痛症可选劳宫穴和太冲穴。

两胁及后肋T12-L1区域痛,为少阳经所主。选天井穴和阳陵泉。

上腹部中焦的经络,从中线往两边,分别是任脉,少阴,阳明,太阴,厥阴。因此,痛点精确定位很重要。

心绞痛:抓捏或弹拨腋前大筋或极泉穴。

中暑:尺泽穴和委中穴附近,找青络放血。男左女右或双侧皆刺。

角弓反张的取穴思路:督脉:后溪 人中;太阳经:申脉;诸风掉眩皆属于肝:太冲;神志不清:劳宫穴 涌泉穴;呼吸困难:内关;纳气归肾:然谷 太溪

中风的取穴:厥阴:劳宫 内关 太冲 中封;少阴:少府 通里 太溪 涌泉;

中风闭证:主要表现是神志昏迷。必选阳明:内庭 足三里 阳溪。八风八邪(指缝,足趾缝)。中风脱证:大汗淋漓、面苍白手足冷。必选少阴,用艾灸最好:劳宫神阙涌泉关元气海。

脑出血脑梗心绞痛急救:百会穴及双侧耳尖、十宣(指尖)或气端(足趾尖)放血、放血、口眼歪斜者双侧耳垂放血、开四关(合谷 太冲 内庭 陷谷)。挤血时血喷射而出者,预后好。挤血时出血少者,预后差。

黄帝内针选穴总图

2个回复