有柴胡、黄芩药对的经方方剂的药性分析

杨永久

柴胡桂枝干姜汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、小柴胡汤、鳖甲煎丸、四逆散、大柴胡汤、黄连汤、柴胡加芒硝汤8个方剂中,都包含柴胡、黄芩药对。现通过中医大脑学习模块进行药性分析。

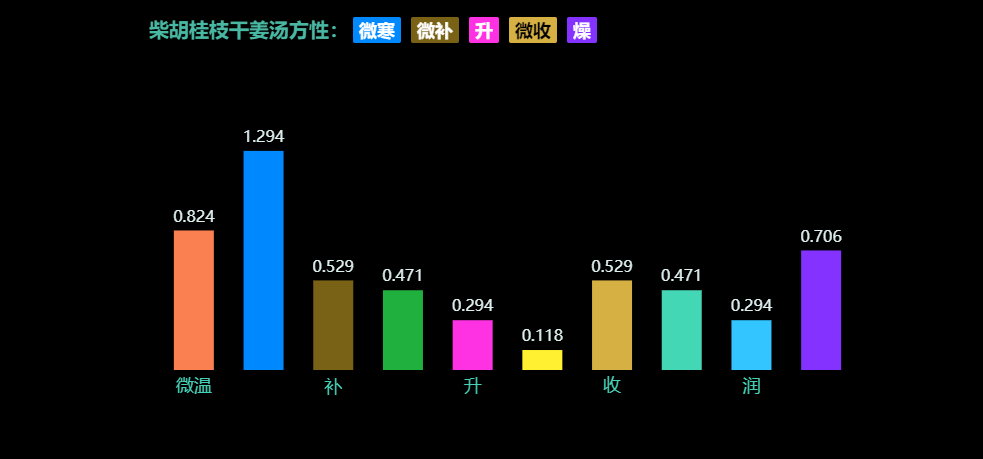

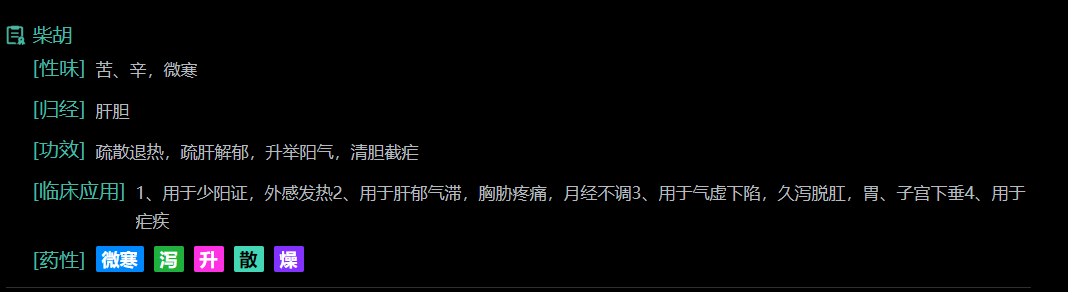

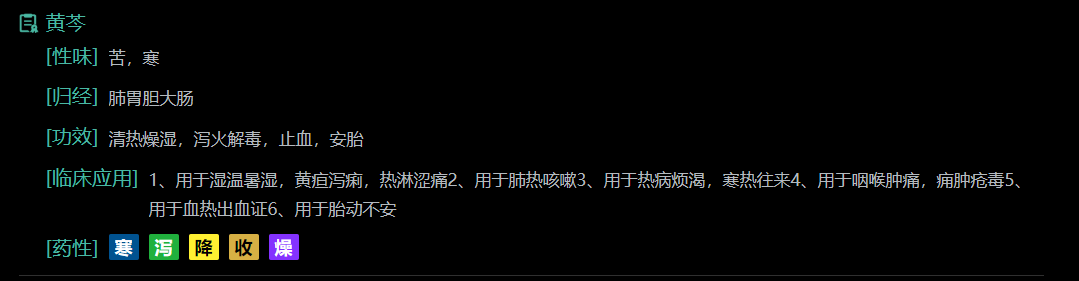

一、柴胡桂枝干姜汤

[出处]伤寒论

[功用]和解少阳,兼化痰饮。

[适用症状]

少阳病兼水饮内结。伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦。亦治牡疟、劳疟不愈者。

[方解]

方中的柴胡、黄芩主要是作用于胸胁部,而有解热、疏通、鎭静的效能;桂枝治表证与气的上冲,并协同牡蛎而鎭抑胸腹的动悸,且止盗汗;干姜为温药,能温里寒,鼓舞组织的机能。栝楼根滋润、止渴,有鎭咳作用,并滋润不足的水分;甘草调和诸药并治气上冲,且有健胃的效能。

[注意事项]

日本有本方导致间质性肺炎的报道,建议服药3个月后进行X片检查。

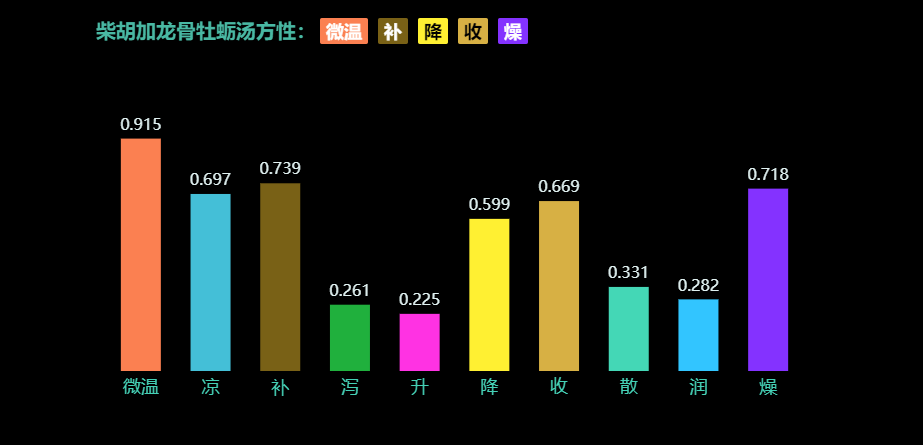

二、柴胡加龙骨牡蛎汤

[出处]伤寒论

[功用]调和气血,安神镇惊。

[适用症状]

胸满闷,脐部动悸,心烦,惊悸不安,睡眠障碍,小便不利,谵语,一身尽重难以转侧,舌苔黄腻,脉弦硬有力。

[方解]

1.方中的柴胡配同黄芩作用于胸胁部,疏开郁气与解热;龙骨、牡蛎有鎭静的功效 ,能镇静胸腹部的动悸,并治神经过敏、不眠、心悸亢进等;桂枝可治上冲;茯苓具有鎭静、强壮、利尿的功效;半夏、生姜俱能袪除胃内停水;大枣除有利于强壮的效能之外,尙有疗治急迫的功能;生姜能促进吸收诸药,且有健胃的功效;大黄能通大便,并有消炎的效力。

,能镇静胸腹部的动悸,并治神经过敏、不眠、心悸亢进等;桂枝可治上冲;茯苓具有鎭静、强壮、利尿的功效;半夏、生姜俱能袪除胃内停水;大枣除有利于强壮的效能之外,尙有疗治急迫的功能;生姜能促进吸收诸药,且有健胃的功效;大黄能通大便,并有消炎的效力。

2.构成本方的主药是柴胡、龙骨和茯苓。柴胡能泻胸胁的实热;龙骨有收敛鎭静内气动摇的效能;茯苓则由于利尿而鎭静因停水外溢而起的动摇;柴胡协助黄芩作用于胸胁部,而有解热、疏通、鎭静的效能。龙骨、牡蛎具有鎭静作用,能鎭静胸腹的动悸,并治心悸亢进、失眠、惊恐等的神经症状;桂枝治上冲;茯苓善于利尿,并协同半夏祛除胃内停水。又茯苓、龙骨、牡蛎三者协力而治心悸亢进;大枣与生姜调和诸药而强化药效;大黄用以舒顺内部之气,而疏通肠管,且有消炎鎭静的效能。

3.本方有调整中枢神经的主要作用,能缓解或消失痉挛性的发作,对于中等体质以上之神经衰弱症状及癫痫等均有良效。方中柴胡、黄芩,用以疏解少阳胸部之邪,并清理热;龙骨、牡蛎,平定精神神经不安状态;桂枝治上冲;茯苓利小便;半夏去停水;大黄疏通肠管,以顺内部之气,人参益气;姜、枣则协助诸药,而强化药效。如此,共奏和解内外,镇静安神之功。

[

[

【注意事项】

1. 没有便秘可去大黄。

2. 虚证体质者不宜,或改用抑肝散服之。铅丹药房不备,故现多不用。本方患者体质多属于敏感型,症状易反覆,情绪易波动,故治疗时须配合适当的心理疏导。

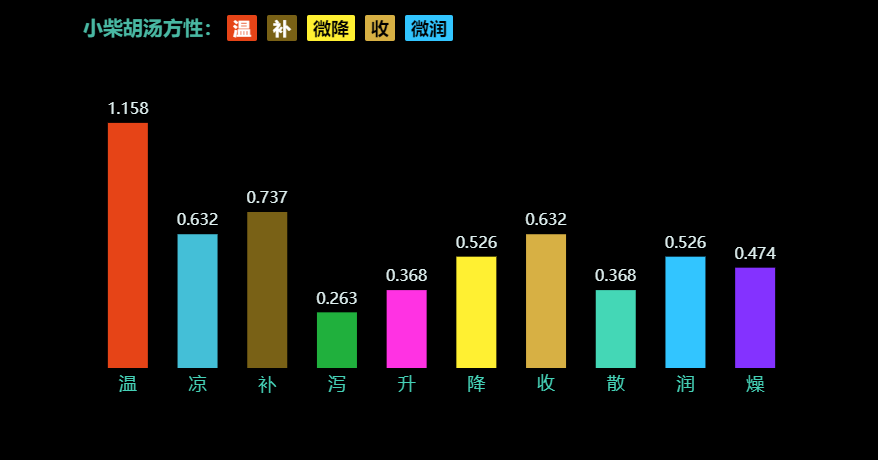

三、小柴胡汤

[出处]伤寒论

[功用]和解少阳。

[适用症状]

1. 伤寒少阳证。往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦,咽干,目眩,舌苔薄白,脉弦。

2.妇人伤寒,热入血室;及疟疾、黄疸与内伤杂病,证见少阳证者。

[方解]

1.本方的主药是柴胡,它获得黄芩的协力,作用于胸胁部,具有消炎解热、疏通胸胁部郁滞的效能,半夏与生姜,能止悪心呕吐,并增进食欲,且协助柴胡和黄芩,人参协同甘草、大枣增强脾胃的机能,兼能缓解胸胁部的充塞感。 本方与小陷胸汤并合,则名为柴陷汤,而以证似小柴胡汤,且心下部硬满,并在这个部位有压痛者为目标,用于胸膜炎、肝炎等病。

2.本方是如方名所示,系以柴胡为主药。此药能主治由于上 部胸胁的实热所引起的胸胁苦满,且得黄芩的协助,增强胸胁部的消炎、解热、疏通作用;半夏与生姜能利导胃内的停水,且有开气 并止恶心呕吐及增进食欲的效能;人参与大枣、甘草配合扶助胃的活动力,且缓解胸胁心下部的充塞感;柴胡复有加强肝脏机能的功效,并恢复由于热性病所引起的肝脏障碍。

3.本方为和解少阳的代表方,凡胸、肝、胆、胃、胰、脾、神经系统诸内脏疾病,最常用的方剂,应用范围甚广,只要应用得当无不神效,在高热后,需要调整淋巴系统,增强免疫力,若其症状较大柴胡汤不剧烈时,均可用之。肝机能障碍,消化机能病变,神经症状,神经衰弱(敏感)及腺病体质之改善等。 方中柴胡解少阳在表之热邪,疏畅气机壅滞;黄芩清少阳在里之热,两药合用,以除寒热往来,胸胁苦满,沉默抑郁、心烦诸症。人参、甘草、大枣益血补中,扶正袪邪;半夏、生姜和胃止呕,用治不欲饮食和呕吐,生姜、大枣同用,能和营卫,调寒热,合之则和里解外,扶正袪邪。

4.本方为和解少阳的代表方剂。少阳经脉循胸布胁,位于太阳、阳明表里之间。伤寒邪犯少阳,邪正相争,正胜欲拒邪出于表,邪胜欲入里并于阴,故往来寒热;足少阳之脉起于目锐眦,其支者,下胸中,贯膈,络肝,属胆,循胁里;邪在少阳,经气不利,郁而化热,胆火上炎,而致胸胁苦满、心烦、口苦、咽干、目眩;胆热犯胃,胃失和降,气逆于上,故默默不欲饮食而喜呕;若妇人经期,感受风邪,邪热内传,热与血结,血热瘀滞,疏泄失常,故经水不当断而断、寒热发作有时。邪在表者,当从汗解;邪入里者,则当吐下。今邪既不在表,又不在里,而在表里之间,则非汗、吐、下所宜,故惟宜和解之法。方中柴胡苦平,入肝胆经,透泄少阳之邪,并能疏泄气机之郁滞,使少阳半表之邪得以疏散,为君药。黄芩苦寒,清泄少阳半里之热,为臣药。柴胡之升散,得黄芩之降泄,两者配伍,是和解少阳的基本结构。胆气犯胃,胃失和降,佐以半夏、生姜和胃降逆止呕;邪从太阳传入少阳,缘于正气本虚,故又佐以人参、大枣益气健脾,一者取其扶正以祛邪,一者取其益气以御邪内传,俾正气旺盛,则邪无内向之机。炙甘草助参、枣扶正,且能调和诸药,为使药。诸药合用,以和解少阳为主,兼补胃气,使邪气得解,枢机得利,胃气调和,则诸症自除。原方“去滓再煎”,使药性更为醇和,药汤之量更少,减少了汤液对胃的刺激,避免停饮致呕。 小柴胡汤为和剂,一般服药后不经汗出而病解,但也有药后得汗而愈者,这是正复邪却,胃气调和所致。正如《伤寒论》所说:“上焦得通,津液得下,胃气因和,身濈然汗出而解。”若少阳病证经误治损伤正气,或患者素体正气不足,服用本方,亦可见到先寒战后发热而汗出的“战汗”现象,属正胜邪却之征。

[注意事项]

1.发热(发烧)越重,柴胡可重用至30g。

2.因方中柴胡升散,芩、夏性燥,故对阴虚血少者禁用。

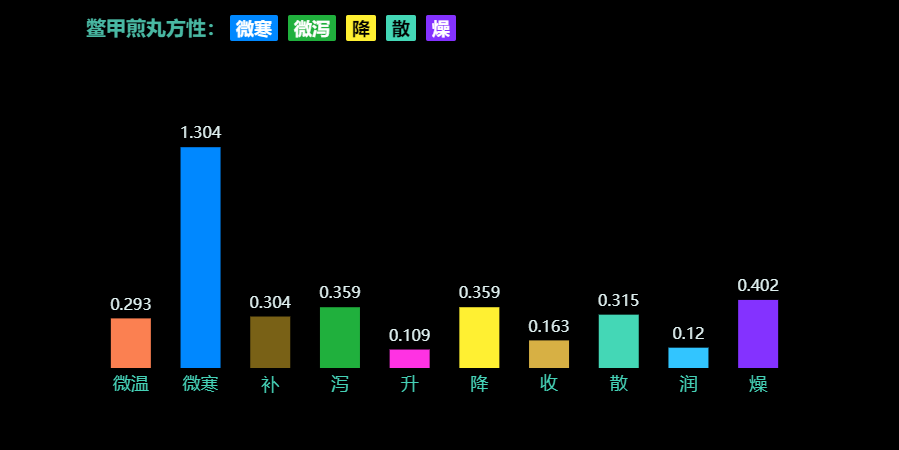

四、鳖甲煎丸

[出处]金匮要略

[功用]行气活血,祛湿化痰,软坚消症。

[适用症状]

疟疾日久不愈,胁下痞硬有块,结为疟母,以及症瘕积聚。

[方解]

本方原治疟母结于胁下,今常以之治腹中症瘕。疟母之成,每因疟邪久踞少阳,正气日衰,气血运行不畅,寒热痰湿之邪与气血搏结,聚而成形,留于胁下所致。症瘕一病,亦属气滞血凝日久渐积所成,巢元方说:“症瘕皆由寒热不调,饮食不化,与脏气相搏所生也”。二者成因颇近,故均可用本方治之。方中以龞甲为君药,取龞甲入肝软坚化症,灶下灰消症祛积,清酒活血通经,三者混为一体,共奏活血化瘀、软坚消症之效;复以赤硝、大黄、蟅虫、蜣螂、鼠妇攻逐之品,以助破血消瘀之力;柴胡、黄芩、白芍和少阳而条肝气;厚朴、乌扇(射干)、葶苈子、半夏行郁气而消痰癖;干姜、桂枝温中,与黄芩相伍,辛开苦降而调解寒热;人参、阿胶补气养血而扶正气;桃仁、牡丹、紫葳、蜂巢活血化瘀而去干血;再以瞿麦、石韦利水祛湿。综观全方,药物虽似庞杂,但体现了寒热并用、攻补兼施、气血津液同治的配伍特点。诸法兼备,确为消瘀之良剂。

[注意事项]

本方长于消症散结,但扶正之力不足,若症结而正气虚甚者慎用。

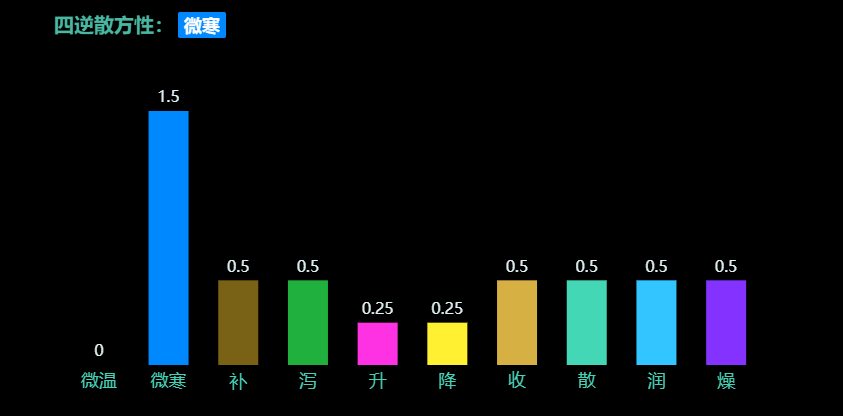

五、四逆散

[出处]伤寒论

[功用]透邪解郁,疏肝理脾。

[适用症状]胆结石引起的胁肋疼痛。

[方解]

1.本方是由大柴胡汤去黄芩、半夏、大黄、生姜、大枣,而加甘草所组成,从大体上看是近于大柴胡汤。而与大柴胡汤相同之处为肝部之实,不同之处为脾胃稍为虚弱,似可这样解释。 柴胡能治因胸胁气血凝滞,而生血热,为之而起的水的流通受阻;枳实开气破凝结,而使水的流通,畅顺无阻;白芍能舒顺血液的凝滞,缓和四肢肌肉的挛缩;甘草有补胃虚之功,且缓和四肢肌肉的紧张与急迫症状。 如上本方能治因胸胁部与心下有气凝滞,而起紧张症状,为之气不能通达于四肢的状态。换句话说,即可适用于肝病、胃病、筋紧张之病、神经症状等各种疾患。

2.本方虽入少阴病,但本证实非真正的少阴病,乃系因为传经热邪,陷入于里,阳气内郁,不能外达四肢,致呈四肢厥逆。厥逆一证,有寒、热之分,此即属于热厥。 本方以热厥,而并有胸肋苦满与腹筋拘急的腹证,为主要目标。此外,亦会伴有咳嗽、动悸、腹满、腹痛、下利、尿利减少、精神不安等症状。 本方以治四肢厥逆而取名,适用于神经性官能疾患之四肢冷者,亦可视做大柴胡汤的变方。因阳邪传里而成四逆,有阴进之象,又不敢以苦寒下之(恐伤其阳),故用柴胡和解表里散阳邪,白芍收元阴,枳实泄结热,甘草调逆气,用辛苦酸寒之药以和解之,则阳气遍布四肢,热厥消除,诸症亦消。

3.四逆者,乃手足不温也。其证缘于外邪传经入里,气机为之郁遏,不得疏泄导致阳气内郁,不能达于四末,而见手足不温。此种“四逆”与阳衰阴盛的四肢厥逆有本质区别。正如李中梓云:“此证虽云四逆,必不甚冷,或指头微温,或脉不沉微,乃阴中涵阳之证,惟气不宣通,是为逆冷。”故治宜透邪解郁,调畅气机为法。方中取柴胡入肝胆经升发阳气,疏肝解郁,透邪外出,为君药。白芍敛阴养血柔肝为臣,与柴胡合用,以补养肝血,条达肝气,可使柴胡升散而无耗伤阴血之弊。佐以枳实理气解郁,泄热破结,与柴胡为伍,一升一降,加强舒畅气机之功,并奏升清降浊之效;与白芍相配,又能理气和血,使气血调和。使以甘草,调和诸药,益脾和中。综合四药,共奏透邪解郁,疏肝理脾之效,使邪去郁解,气血调畅,清阳得伸,四逆自愈。原方用白饮(米汤)和服,亦取中气和则阴阳之气自相顺接之意。由于本方有疏肝理脾之功,所以后世常以本方加减治疗肝脾气郁所致胁肋脘腹疼痛诸症。 本方与小柴胡汤同为和解剂,同用柴胡、甘草。但小柴胡汤用柴胡配黄芩,解表清热作用较强;四逆散则柴胡配枳实,升清降浊,疏肝理脾作用较着。故小柴胡汤为和解少阳的代表方,四逆散则为调和肝脾的基础方。

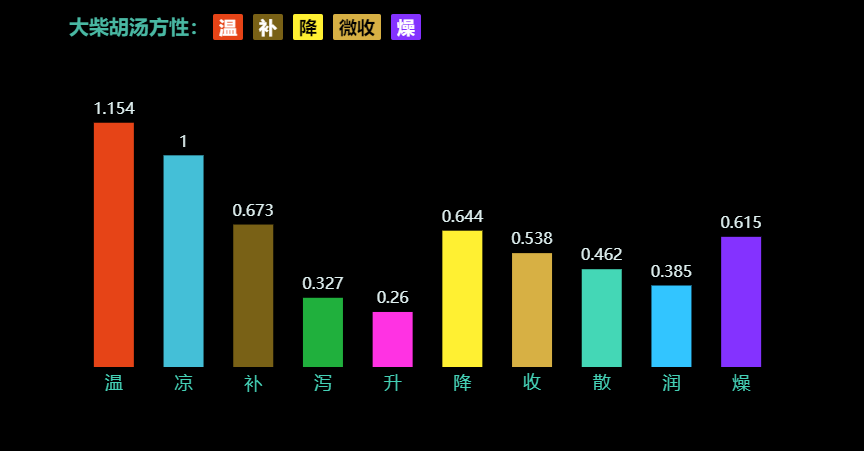

六、大柴胡汤

[出处]金匮要略

[功用]和解少阳,内泻热结

[适用症状]

少阳,阳明合病,往来寒热,胸胁苦满,呕不止,口苦,郁郁微烦,心下满痛或痞硬,大便不解或协热下利,舌苔黄厚,脉弦有力。

[方解]

1.本方是为病在少阳之位,而病邪复欲充实于里的时候,用以解散心下部气实的方剂。柴胡与黄芩倶能消解胸胁心下部的邪热郁塞,枳实能疏开充实之气,并协同白芍舒缓筋的紧张;大黄有导热于大肠,并予以排泄的功能 ;生姜的份量甚多,可治恶心与呕吐。 本方虽与小柴胡汤相似,然除去甘草及人参等补剂,而加枳实、白芍,用以开气及缓和筋的紧张,并图泻下热邪。《伤寒论》的郁郁微烦则无大黄,而《金匮》的心下胀痛则有大黄。宜随着病状的轻重,而去加大黄。

2.本方用于类似小柴胡汤,但较实症,而证状激烈者,其体质多为肥满或筋骨健壮,结实而紧张,皮肤色泽佳,脉为沉实而迟,腹部为上腹角广,心下部厚坚而紧张,压迫胁肋下部时,以不会陷凹为证。所以在自觉上多为胸胁部有紧张感、痞塞感,或起疼痛,时常便秘。内部之气充塞而有血外伸张的气势,声叫嚷,及多怒的倾向。 方中用柴胡以解表,用大黄、枳实以攻里,黄芩退热解渴,白芍安脾敛阴,半夏和胃止呕,生姜辛散而大枣甘缓,以调营卫而行津液,此表里交治,下剂之缓也。

3.本方系小柴胡汤去人参、甘草,加大黄、枳实、芍药而成,亦是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成,是和解为主与泻下并用的方剂。小柴胡汤为治伤寒少阳病的主方,因兼阳明腑实,故去补益胃气之人参、甘草,加大黄、枳实、芍药以治疗阳明热结之证。因此,本方主治少阳阳明合病,仍以少阳为主。症见往来寒热、胸胁苦满,表明病变部位仍未离少阳;呕不止与郁郁微烦,则较小柴胡汤证之心烦喜呕为重,再与心下痞硬或满痛、便秘或下利、舌苔黄、脉弦数有力等合参,说明病邪已进入阳明,有化热成实的热结之象。在治法上,病在少阳,本当禁用下法,但与阳明腑实并见的情况下,就必须表里兼顾。《医方集解》说:“少阳固不可下,然兼阳明腑实则当下”方中重用柴胡为君药,配臣药黄芩和解清热,以除少阳之邪;轻用大黄配枳实以内泻阳明热结,行气消痞,亦为臣药。芍药柔肝缓急止痛,与大黄相配可治腹中实痛,与枳实相伍可以理气和血,以除心下满痛;半夏和胃降逆,配伍大量生姜,以治呕逆不止,共为佐药。大枣与生姜相配,能和营卫而行津液,并调和脾胃,功兼佐使。总之,本方既不悖于少阳禁下的原则,又可和解少阳,内泻热结,使少阳与阳明合病得以双解,可谓一举两得。正如《医宗金鉴·删补名医方论》所说:“斯方也,柴胡得生姜之倍,解半表之功捷;枳、芍得大黄之少,攻半里之效徐,虽云下之,亦下中之和剂也。”然较小柴胡汤专于和解少阳一经者力量为大,名曰“大柴胡汤”。

[注意事项]

体质虚弱、消瘦、贫血者慎用。

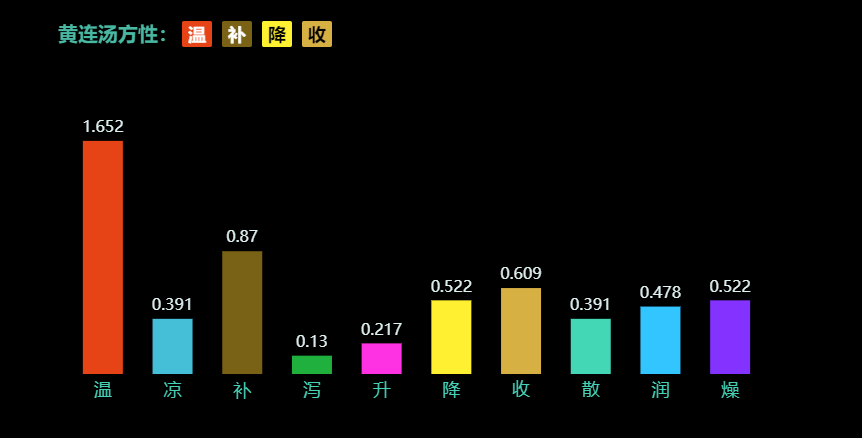

七、黄莲汤

[出处]伤寒论

[功用]寒热并调,和胃降逆。

[适用症状]伤寒、胸中有热、胃中有邪气,腹中痛、欲呕吐、胸中烦闷、或肠鸣泄泻、舌苔白腻、脉弦。

[方解]

1.本方是由半夏泻心汤中去黄芩而加桂枝所构成。黄连与人参有消炎健胃之效,半夏德同干姜而止恶心、呕吐.,桂枝与干姜、甘草则得大里之协力而止腹痛,并恢复胃肠的机能。

2.本方与半夏泻心汤相似。是从半夏泻心汤去黄芩加桂枝而成的方剂。原方的份量为黄连 比人参多,黄连多就是着重于治实热。因胃中有寒故加桂枝,桂枝协同干姜温胃而治腹痛;半夏能止恶心及呕吐。 本方主治胸中有热,胃中有寒,寒热相搏所致的腹中疼痛,欲呕吐,舌苔白兼黄腻者。本方以调和肠胃为主,凡因寒热失调而致腹中痛欲呕吐者多用之。近有用于胃、十二指肠溃疡而有上述症状者,也有一定的疗效,除调整胃肠机能之效外,亦有助于溃疡之愈合。方即半夏泻心汤,取去黄芩,换入桂枝者。亦可视作小柴胡汤的变方,即以桂枝易柴胡,以黄连易黄芩,以干姜易生姜,本方之证,同为寒热俱有,但比小柴胡汤的寒热,已较近里,即热在胸而寒在腹,成为“上热下寒”。上有热故欲呕,下有寒故腹痛。下寒是由于阴不得升,上热是由于阳不得降,倘若升降其阴阳,使之调和,则寒热俱解,诸证自消。 本方所治是肠胃功能失调,升降失常,寒热夹杂的病症。故方用黄连苦寒,泄胸中之热以降阳;干姜桂枝辛温,散胃中之寒以升阴;半夏和胃降逆以止呕;人参益气助正袪邪;甘草大枣健脾和中止痛。上下二焦寒热交战,以此和解之。

[注意事项]

本方仅治上热下寒之呕吐腹痛。若为气滞或食积等原因所致者,不宜使用本方。

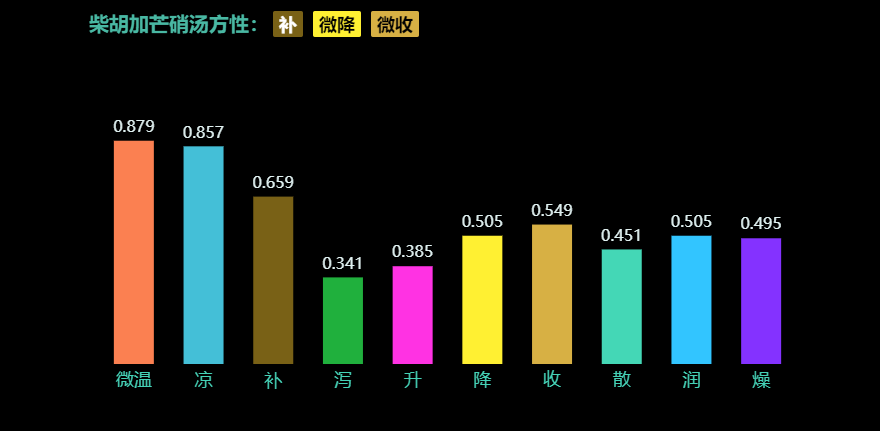

八、柴胡加芒硝汤

[出处]伤寒论

[功用]少阳阳明解表攻里。

[适用症状]

胸胁痞满,或痞硬,口苦,舌质红,苔黄,脉弦或数。急性胆囊炎,急性胰腺炎,胃溃疡穿孔,急、慢性胃炎等。

[方解]

表证误下,邪热乘虚入胃,以致下利而满呕,潮热之证犹在。故仍与柴胡汤以解少阳。加芒硝以荡胃热。

暂无回复